Bei vielen Gelegenheiten beten und handeln heute katholische und evangelische Christen gemeinsam. Viele Ältere können sich aber noch erinnern, dass die Anfänge dieser Gemeinsamkeiten noch gar nicht so weit zurück liegen und dass sie nicht selten schwierig waren.

Da überrascht ein Blick in die historischen Tauf- und Sterbebücher der katholischen Pfarrei St. Quirinus in Tegernsee aus dem frühen 19. Jahrhundert. 1803 hatte nicht nur die Geschichte des Klosters Tegernsee geendet.

Im selben Jahr hatte der bayerische Kurfürst Max IV. Joseph (später König Max I. Joseph) für sein nun um traditionell evangelische Gebiete vergrößertes Land ein Edikt über die Religionsfreiheit erlassen. Seitdem besaßen Katholiken, Lutheraner und Reformierte das Recht freier Religionsausübung und auch gleiche bürgerliche Rechte. Kurz darauf wurden auch gemischte Ehen erlaubt. (Der Landesherr selbst war bekanntlich schon seit 1797 mit der evangelischen Karoline von Baden verheiratet.)

Doch erst allmählich ließen sich Protestanten im jahrhundertelang ausschließlich katholischen Tegernseer Tal nieder. Nicht wenige davon standen im Dienst des königlichen Hofes, der seit 1817 die ehemaligen Klostergebäude als Sommerresidenz nutzte. Während der Sommermonate wurde hier für Königin Karoline und weitere protestantische Hofangehörige sowie Gäste allsonntäglich evangelischer Gottesdienst durch den Kabinettsprediger gehalten. Eine feste evangelische Kirchenorganisation fehlte im bayerischen Oberland freilich noch lange. Nur einige Male im Jahr kamen Reiseprediger aus München, Rosenheim oder Tölz.

So konnte es – natürlich nicht ohne Billigung durch die staatliche und kirchliche Obrigkeit – dazu kommen, dass nicht nur die Aufzeichnung der Sterbefälle evangelischer Christen in den katholischen Pfarrmatrikeln erfolgte. Auch die ersatzweise Vornahme von geistlichen Amtshandlungen durch den katholischen Ortspfarrer lässt sich auf diese Weise belegen.

Als Beispiel dient die Familie des königlichen Hofgärtners Emanuel Elias Tatter. Tatter war am 13. Juli 1777 in Oepfershausen (Thüringen) geboren und gehörte dem reformierten Bekenntnis an. Auch seine Ehefrau Charlotte, geborene Walker, war reformierte Christin. Die Tatters wohnten im „Neubau“ zu Tegernsee, womit wohl das königliche Administrationsgebäude (Seestraße 11) gemeint ist.

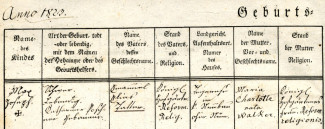

Aus dem katholischen Taufbuch erfahren wir, dass dem Paar am 19. Februar 1820 eine Tochter geboren wurde. Carolina Catharina lauteten ihre Vornamen, ersterer sowohl mit Bezug zur Mutter wie zur Königin. Niemand geringerer als der König selbst übernahm die Patenschaft, doch ließ er sich – da nicht in Tegernsee anwesend – durch die Landrichtersgattin Katharina Eisenhofer vertreten. Schon mit 10 Tagen starb das Mädchen an Frais (d.h. Krämpfen) und wurde im Tegernseer Friedhof beerdigt. Der Friedhof war – nach dem Abbruch der alten katholischen Pfarrkirche St. Johann Baptist – 1805 jenseits der Straße neu angelegt worden und stand natürlich allen Konfessionen offen.

Die am 6. Mai 1821 geborene nächste Tochter erhielt die Vornamen ihrer verstorbenen Schwester. Wieder war der König (vertreten durch Frau Eisenhofer) Pate. Diesmal ist im Taufbuch ausdrücklich festgehalten, dass die Taufe (noch am selben Tag) durch den katholischen Pfarrer Hieronymus Raschmayr (vormals Mönch des Klosters Tegernsee) erfolgte. Sein Nachfolger Ulrich Heimgreiter (auch er ehemaliger Benediktiner) taufte am 31. Oktober 1823 den Sohn Max Joseph. Der Namensbezug zum König ist offensichtlich; die Patenschaft übernahm der königliche Administrator Joseph Köstler. Auch dieses Kind starb früh – im Alter von zwei Wochen am „Brand“, einer Infektion. Die Beerdigung nahm Pfarrer Heimgreiter vor.

Für die nächsten beiden Todesfälle in der Familie ist dasselbe festgehalten: Im Februar 1826, als der Hofgärtner im Alter von erst 47 Jahren an einem Lungengeschwür starb. Und im April 1842, als die knapp 21-jährige Tochter Charlotte (d.h. Karoline) einem Herzleiden erlag.

Zuletzt erscheint in den katholischen Pfarrmatrikeln die Hofgärtnerswitwe Charlotte Tatter, verstorben am 10. Januar 1859 mit 72 Jahren an Lungenlähmung. Bei ihr notierte der nunmehrige Pfarrer Christoph Ziegler jedoch, dass die Beerdigung durch den protestantischen Reiseprediger Elsberger aus München erfolgte. Selbst im Winter war nun offenbar ein Geistlicher der eigenen Konfession greifbar.

Mit der Etablierung fester evangelischer Seelsorgestrukturen war die Zeit katholischer „Amtshilfe“ für Nichtkatholiken zu Ende. Bis zum Beginn der Ökumene dauerte es eine lange Zeit. Umso mehr erstaunt, was früher schon Realität gewesen ist.

Dr. Roland Götz